◆畳の敷き方【祝辞敷き・不祝辞敷き】について

「畳の敷き方を知っておきたい!」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?

畳を敷いた部屋のある住宅は多いですが、畳の敷き方を知っている方は少ないようです。

そこで今回は、畳の敷き方のルールをご紹介していきます。

◆畳の敷き方

今までは畳のことなど気にしたことがなかったけれど、引っ越しの際に畳を敷くことになったという人もいらっしゃるかと思います。

以下のルールを参考にして畳を敷くようにしてみてください。

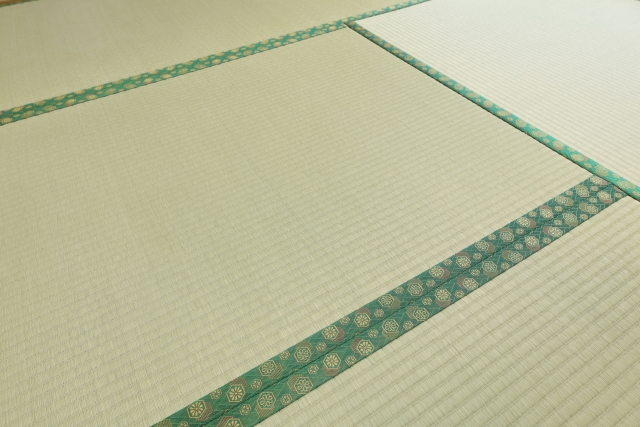

◆祝辞敷き

多くの住宅の和室で畳を敷くときはこの敷き方となっており、敷いた畳の合わせ目が十字になることがないようにしています。

一度、ご自分の住宅の和室を確認してみてください。

どこを見ても十字ができることがないように敷かれているのがお分かりいただけるはずです。

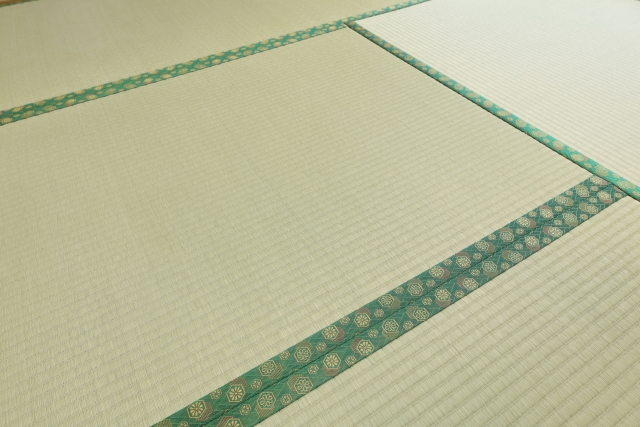

◆不祝辞敷き

昔は葬儀などの不幸が起こったときには畳を不祝辞敷きに変えていました。

現在ではそういった住宅は少なくなりましたが、寺院や葬式の場ではこの敷き方に則っていますよ。

集まった人が同じ方向を向いて座るため、畳の向きも同じ方向に向けられているのです。

旅館の大広間でもこのように畳が敷かれていますが、これは移動が楽になり作業がしやすいからだと言われています。

◆その他のルール

畳の敷き方には他にもいくつかのルールが存在します。

神聖な床の間に対しては、直角に畳を敷くのは良くないため、平行に敷くことになっています。

他にも、出入り口に対して平行に畳を敷くというルールもあります。

畳の目の向きと移動方向が揃っていると移動が楽になりますし、畳が傷みにくくもなります。

細かいルールの中には、半畳の畳は一つの部屋に一つだけ、北東や南西の角に配置していけないというものもあるのです。

◆最後に

今回は畳の敷き方のルールをご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?

あまり知られていないだけで、たくさんのルールが存在することがお分かりいただけたかと思います。

住宅の和室を確認して畳がどのようになっているかを見てみたり、旅行先の旅館で大広間の畳を確認したりすると敷き方が分かるはずですよ。

石井

石井

内装のことやリフォームのことなら長野市の内装やさんの相談室にお任せください。

フリーダイヤル 0120-460-461

◇メールでのお問い合わせはこちらから◇

・お問い合わせフォームに必要事項のご入力をして送信ボタンをクリックしてください。

・メールアドレスは正しくご入力下さい(弊社より返信メールが届きません。)

・【必須】の項目は必ず入力してください。

長野市内装工事・リフォーム施工エリア

長野市アークス 青木島 青木島町青木島 青木島町青木島乙 青木島町大塚 青木島町綱島 赤沼 県町 上ケ屋 浅川 浅川押田 浅川清水 浅川西条 浅川西平 浅川畑山 浅川東条 浅川福岡 旭町 安茂里 安茂里杏花台 安茂里小市 安茂里小路 安茂里米村 安茂里犀北 安茂里犀北団地 安茂里差出 安茂里大門 安茂里西河原 荒屋 石渡 泉平 伊勢町 伊勢宮 市場 稲里 稲里町下氷鉋 稲里町田牧 稲里町中央 稲里町中氷鉋 稲田 稲葉 稲葉上千田 稲葉中千田 稲葉日詰 稲葉南俣 稲葉母袋 居町 入山 上松 上野 往生地 大岡乙 大岡甲 大岡中牧 大岡弘崎 大岡丙 大橋南 大町 岡田町 小島田町 神楽橋 風間 合戦場 門沢 金井田 金箱 上駒沢 上千歳町 上西之門町 川合新田 川中島町若葉町 川中島町今井 川中島町今井原 川中島町今里 川中島町上氷鉋 川中島町原 川中島町御厨 川中島町四ツ屋 岩石町 北石堂町 北尾張部 北郷 北条町 北長池 北堀 狐池 鬼無里 鬼無里日下野 鬼無里日影 桐原 栗田 栗田北中 小柴見 小島 小鍋 権堂町 栄町 坂中 桜 桜枝町 桜新町 差出南 里島 早苗町 三才 三本柳西 三本柳東 篠ノ井会 篠ノ井石川 篠ノ井有旅 篠ノ井岡田 篠ノ井御幣川 篠ノ井杵淵 篠ノ井小松原 篠ノ井小森 篠ノ井塩崎 篠ノ井東福寺 篠ノ井西寺尾 篠ノ井布施五明 篠ノ井布施高田 篠ノ井二ツ柳 篠ノ井山布施 篠ノ井横田 下駒沢 下氷鉋 伺去 塩生 真光寺 信更町赤田 信更町上尾 信更町今泉 信更町桜井 信更町三水 信更町下平 信更町高野 信更町田沢 信更町田野口 信更町灰原 信更町氷ノ田 信更町古藤 信更町宮平 信更町安庭 信更町吉原 信更町涌池 信州新町上条 信州新町越道 信州新町里穂刈 信州新町下市場 信州新町新町 信州新町左右 信州新町竹房 信州新町中牧 信州新町信級 信州新町日原西 信州新町日原東 信州新町弘崎 信州新町牧田中 信州新町牧野島 信州新町水内 信州新町山上条 信州新町山穂刈 新諏訪 新諏訪町 新田町 新町 神明 末広町 諏訪町 台ケ窪 大門町 高田 田子 鑪 立町 田中 田町 丹波島 津野 妻科 鶴賀 鶴賀(居町) 鶴賀(上千歳町) 鶴賀(権堂町) 鶴賀(早苗町) 鶴賀(田町) 鶴賀(問御所町) 鶴賀(中堰) 鶴賀(七瀬) 鶴賀(七瀬中町) 鶴賀(七瀬南部) 鶴賀(西鶴賀町) 鶴賀(東鶴賀町) 鶴賀(緑町) 鶴賀(南千歳町) 鶴賀(峰村) 問御所町 戸隠 戸隠祖山 戸隠栃原 戸隠豊岡 徳間 富田 富竹 豊野町浅野 豊野町石 豊野町大倉 豊野町蟹沢 豊野町川谷 豊野町豊野 豊野町南郷 中越 中御所 中御所町 中条 中条日下野 中条住良木 中条日高 中条御山里 中曽根 長門町 七瀬 七瀬中町 七瀬南部 七二会乙 七二会己 七二会甲 七二会丁 七二会丙 七二会戊 西尾張部 西後町 西三才 西鶴賀町 西長野町 西之門町 西町 西和田 箱清水 花咲町 東後町 東犀南 東鶴賀町 東之門町 東町 東和田 平柴 平柴台 平林 広瀬 広田 穂保 真島町川合 真島町真島 松岡 松代温泉 松代町岩野 松代町大室 松代町小島田 松代町清野 松代町柴 松代町城東 松代町城北 松代町豊栄 松代町西条 松代町西寺尾 松代町東条 松代町東寺尾 松代町牧島 松代町松代 大豆島 檀田 みこと川 三ツ出 緑町 皆神台 南県町 南石堂町 南高田 南千歳 南千歳町 南長池 南長野(幅下) 南堀 宮沖 三輪 三輪田町 村山 茂菅 元善町 屋敷田 屋島 柳原 柳町 山田中 横沢町 横町 横山 吉 吉田 淀ケ橋 若里 若槻東条 若槻団地 若槻西条 若穂川田 若穂保科 若穂綿内 若穂牛島(1298〜1835番地) 若穂牛島(その他) 若松町 若宮